Многочисленные еврейские общины диаспоры демонстрируют уникальную адаптивность еврейской культуры в целом: элементы «коренных» культур региона проживания достаточно свободно вбираются в корпус традиций данной общины, формируя таким образом её уникальный облик. Кажущееся пренебрежение формой и, напротив, повышенное внимание к содержанию неоднократно отмечалось многими исследователями.

Вместе с тем, известно, что такая «неразборчивость» в усвоении чужого на самом деле – лишь внешняя оболочка отлаженного механизма самосохранения еврейской традиции, который придаёт, подобно вакцине, особую устойчивость центральным её элементам, таким как текст Торы и, собственно, в музыкальном аспекте – система традиционных мотивов кантилляции – негинот, обозначенных в Торе системой мнемонической нотации та’амим, или та’амей а-микра. Эта кажущаяся бессистемность отбора импортируемого материала на самом деле является индикатором того, что гораздо менее важно, что из внешних источников воспроизводится, нежели как оно интонируется. Сегодня общепринятым уже считается тот факт, что ключом к пониманию процессов отбора звукового материала, форм и качества его усвоения представителями определённой этнической группы является этнослух – система звуковых приоритетов, музыкальных «генов», заложенных в человеке его культурной средой с момента рождения и закладываемых далее – в процессе интеграции его в общество. И. Земцовский справедливо отметил, что фактором формирования этнослуха является, среди прочих, «естественная, непроизвольная, и специальная тренированность слуха… звуковой и языковой средой, в том числе… используемыми в нашем кругу музыкальными инструментами, включая… колокольные звоны (в христианском мире), возгласы муэдзинов (в мусульманском мире), трубление шофара (в иудейском мире)»[1].

В еврейских общинах разных регионов существует собственная иерархия усвоения инокультурного влияния. Такая система адаптивности существовала и в Восточной Европе, где славянские культуры выступали в качестве основных контактных элементов по отношению к еврейской религиозно-этнической группе. Степень взаимопроникновения этих двух полюсов миропонимания была, как известно, столь же сложной и противоречивой, как и глубокой.

После перемещения на восток Европы евреи очутились в культурной ситуации, отличавшейся от прежней по ряду исторических, социально-политических, экономических параметров. Одним из важнейших в смысле культурной адаптивности явился лингвистический фактор: близкая идишу языковая среда (немецкий, нидерландский) сменилась чуждой (славянские языки), в результате чего усилилась степень обособленности существования, а процесс вживания в новую культурную реальность и славянизации идиша был, разумеется, непрост и долог.

Вместе с другими культурными реалиями сменилась и интонационная среда, начиная с языка и заканчивая музыкой: природа славянского мелоса, ритмики, типовой набор музыкальных инструментов и сами ситуации музицирования – все эти параметры значительно отличались от таковых на Западе.

Весьма сложной, а быть может, и непосильной задачей было бы восстановить конкретный репертуар еврейских музыкантов в Восточной Европе периода XVI –XVII вв. Кроме того, весьма редки даже упоминания об этих людях в каких-либо документах. Следуя общей закономерности развития еврейской музыки, мы можем полагать, что в некотором виде в отбираемых для исполнения либо сочиняемых пьесах присутствовала опора на традиционные негинот, поскольку уже к XIX в. клезмерский репертуар опирался на сложившуюся систему ладов, произрастающих из музыки литургии.

Вместе с тем, есть веское основание полагать, что в самом процессе отбора и формирования еврейской ладовой системы в Восточной Европе немалую роль сыграл внешний фактор. Общность мелодики славянских и еврейских песен и инструментальных пьес может быть объяснена не только случайностью совпадений, но подстройкой этнослуха одной группы к звучанию другой. Адаптивность каждой из культур, таким образом, реализуется через включение в единое культурное звуковое пространство, в единую мелосферу – звучащую среду культуры, определяющую её музыкальные идиомы, её музыкальную физиогномику[2].

В межкультурном обмене евреев и славян нередко присутствовал третий участник. На его место претендовали греческие, румынские и болгарские общины в Украине, татарские общины в Беларуси, караимы в Литве. Модальные, мелодические и ритмические «экзотизмы» в музыкальных традициях волынского, гуцульского, полесского ареалов зачастую объясняются скорее не еврейским, а турецким, греческим, болгарским и прочими культурными факторами.

Среди многочисленных контактных культур, непосредственно взаимодействовавших с еврейской, исключительно важное место принадлежит группе славянских культур. С их носителями евреи соседствовали в течение периода от шестисот лет и более. В итоге тесных межкультурных контактов возникла группа стилей, с одной стороны, устойчиво опиравшихся на ашкеназскую традицию; с другой стороны, органично абсорбировавших – до нерасчленимой целостности – типические признаки славянских мелосов. Взаимодействие между музыкальными культурами происходило в самых разных аспектах и затрагивало мелодику, ритмику, жанры, инструментарий и исполнительские манеры. Далее рассмотрим некоторые формы подобного общения.

Редкие документы XVIII в. свидетельствуют об использовании клезмерами местных музыкальных инструментов. Сохранился документ об освобождении от уплаты налогов некоего Шлоймо – цимбалиста из города Яссы в Румынии – за то, что он играл перед князем и очень понравился правителю[3]. Прообразами, казалось бы, «классических» европейских инструментов в клезмерской практике, таких как скрипка, кларнет, флейта, также выступали инструменты, использовавшиеся нееврейскими музыкантами и близкие еврейскому этнослуху по тембровым и звуковысотным характеристикам. Проследим такие процессы на примере двух типичных для клезмерских ансамблей инструментов – кларнета и цимбал.

Можно предположить, что у истоков клезмерского кларнета стоял вовсе не родоначальник современного академического кларнета – инструмент, созданный Якобом Деннером в Германии в начале XVIII в. — Звукотембровой моделью клезмерского кларнета стали многочисленные локальные восточноевропейские инструменты, в которых использовался аналогичный принцип звукоизвлечения. Среди таких инструментов назовём белорусские кларнет и жалейку, трансильванско-венгерскую тараготу (тарогато). Показательно, что все эти инструменты тембрально близки между собой: их характеризует резкий, подчас пронзительный звук, преимущественное использование второй октавы.

Илл. 1а. Кларнет Якоба Деннера. Хранится в Музее инструментов в Брюсселе, инв. М912.[4]

Илл. 1б. Кларнеты XIX в.[5]

Даже используя немодифицированные академические кларнеты, клезмеры, тем не менее, отдавали предпочтение инструментам в высоких строях (C, D, Es), практически игнорируя принятые в европейской концертной практике инструменты в строях B и A, не говоря уже о более низких по регистру видовых инструментах. Последние стали употребляться лишь в ХХ в.

Широкое распространение кларнета (и именно описанных его разновидностей) в клезмерской среде вполне объяснимо. Яркий звук этого инструмента, в сочетании с богатыми выразительными возможностями, позволяющими варьировать громкостную динамику от тишайшего pianissimo до мощнейшего forte, соответствовал тем самым установкам этнослуха, о котором шла речь ранее. Тембр этого инструмента одновременно напоминал слушателям знакомый с детства торжественный звук шофара, всхлипывающую артикуляцию скрипки и её непосредственного прототипа – голоса – причём, как голоса в бытовой песне, так и голоса в синагогальном хазануте. Кларнет также позволял играть в камерной обстановке и применять более тонкую нюансировку, нежели на мундштучных духовых инструментах. Иными словами, кларнет в еврейской его интерпретации органично вписался в слуховую парадигму восточноевропейских евреев.

Вместе с тем, следует заметить, что на севере региона – на территории современной Литвы и северной Белоруссии – кларнет семантически смыкался с флейтой и восходил к местным глиняным и деревянным дудкам и свисткам, о чём свидетельствует местное название, общее для этих двух инструментов – файфиол, образованное от идишского глагола fayfn – свистеть.

Подобную аргументацию можно выдвинуть и касательно других инструментов, музицирование на которых практиковали восточноевропейские евреи.

Заимствуя инструментарий у соседей-славян, особенно с фиксированным диатоническим строем (дудки, цимбалы) еврейские мастера часто его модифицировали, так как исходное строение инструмента, его тембр, а также существовавшие в практике строи не подходили для претворения еврейской акустической и ладомелодической основы. Наглядным примером может послужить сравнение типовых белорусских цимбал Витебщины, описанных И. Назиной[6], а также сфотографированных и схематизированных Н. Финдейзеном инструментов семьи Иосифа Лепянского, цимбалиста из Витебска (описание относится к 1920-м гг.)[7].

Илл. 2. Белорусские цимбалы (фото И. Назиной[8]).

Илл. 3. Белорусский цимбалист И. И. Шульга (д. Перебничи Сморгонского р. Гродненской обл.[9])

Илл. 4. Семья цимбалистов Лепянских (фото Н. Финдейзена[10]).

Белорусские цимбалы практически никогда не имели полного хроматического звукоряда. Они функционировали в различных диатонических строях в различной степенью хроматизации. Для еврейских цимбал рубежа XIX–XX вв. полная полутоновая хроматика – норма; еврейский цимбл – хроматический, с достаточно широким диапазоном.

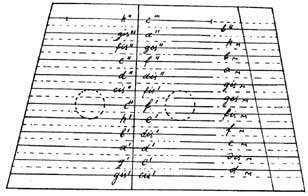

Илл. 5. Строй цимбал Лепянских (рис. Н. Финдейзена[11]).

Заимствования касались и другой важной сферы – песенного репертуара. В этой области музицирования наиболее мощно проявилась близость мелоса народных песен славян и мотивов литургической кантилляции евреев. Такие подобия были проанализированы ещё в конце 1920-х гг. А. Ц. Идельсоном[12]. А в 1935 г. М. Береговский писал о том, что «в украинском и еврейском музыкальном фольклоре мы обнаруживаем ряд сходств в мелодике и выразительных средствах»[13]. Здесь вовлекался также весомый внемузыкальный компонент – словесно-поэтический текст. Существовало два основных пути его адаптации. Первый – это прямое заимствование сюжета с теми или иными изменениями. Мелодия при этом чаще была авторской. Этот путь был хорошо прослежен в диссертации С. Магид «Баллада в еврейском фольклоре» (1938), где исследовательница сравнивает основные типы сюжетов в балладах в различных культурных традициях. Второй путь адаптации – полное изменение текста при полном или частичном сохранении мелодии. Причём иногда текст полностью изменялся, иногда в буквальном смысле слова переинтонировался (подбирался близкий по фонетическому звучанию еврейский текст, как в случае с песней «Катерина-молодица»). В иных же случаях славянский первоисточник использовался как аллегория, за которой следовало её еврейское толкование.

Пример 1.[14]

|

Светский текст: Роза, роза, как далека ты! Лес, лес, как велик ты! Если была бы роза не так далека, То был бы лес не столь велик. |

Roz, roz, wi wayt bist du! Vald, vald, vi groys bist du! Volt di roz nito azoy lang geven, Volt der vald nit azoy groys geven. |

|

Религиозный текст: Шехина, Шехина, как далека ты! Галут, галут, как долог ты! Если была бы Шехина не так далека, То был бы галут не столь долог. |

Shechina, shechina, vi vayt bist du! Golus, golus, vi lang bist du! Volt di shechina nito azoy wayt geven, Volt der golus nit azoy lang geven. |

Один из рудиментов такой традиции – некоторые поздние двуязычные песни, в которых последовательно изложен исходный текст и его перевод.

Пример 2[15].

|

Afn barg, unter barg Fliyen tobn porn, fliyen toybn porn, Kh’hob kayn nakhes nit gehat – Avek di yunge yorn. |

Над горой, под горой Голубы летают, голубы летают. Ешчэ добра не было, А годы улетают. |

Существуют песни, созданные непосредственно в еврейской среде и на еврейскую тематику, однако в них задействован либо один из славянских языков в качестве дополнительного, либо – опять же – символика славянского песенного фольклора в качестве аллегорического материала. В еврейском сознании заимствованные извне образы переосмысливались в русле еврейского мироощущения. Так, обычный для славянских песен образ пастушка, фигурирующий в тексте песни "איז געווען אַ פּאַסטעכל..." («Жил-был пастушок…») становится многозначной аллегорией мидраша. И потому пастушок и его наигрыши ассоциируется здесь вовсе не с сентименталистскими буколиками европейского музыкально-поэтического творчества, но, возможно, с образом царя Давида, с фигурой Моше, ведущего свой народ через пустыню Завета, наконец (возможно и такое понмимание!), с Царём царей, пасущим свой народ, и даже с самим народом Израиля.

Пример 3 (первый куплет)[16].

|

Iz geven amol a pastekhl, Iz ba im favorn gegangen a shefele, Geyt er, zet er, fort a fur mit shteyndele, Hot er gemeynt az dos iz fun shefele di beyndelekh, Zogt er: “Adeyni, Adeyni, oy Adeyni! Tsi ne bachyů ty, tsi ne vidzeů ty ovcy mai? Makht er: “Nyet!” “Bieda, biedu, ovcy nishto, a yak zhe ya damoy pryidu?” |

Жил-был пастушок, И ушла от него любимая овечка, Идёт он, смотрит он, едет подвода с камешками. И подумал он, что это его овечки косточки. Говорит он: «Господи, Господи, ой Господи! Ці не бачыў ты, ці не відзеў ты овцы маі?” Говорит Он: «Нет!» Беда, беду, а как же я домой приду? |

Мотив странствий присущ также композициям новых клезмеров, которые в поисках самоидентификации сочиняют не только новую еврейскую музыку, но новые стихи на идиш, такие как эти – написанные М. Альпертом[17].

|

Ikh valger arum zikh in peylishn mark, Khmurne der himl iber Berlin. A yid tsvishn terkn, polyankn, tsigayner, A yid fun Amerike geblondzhet ahin. Faranen malokhim gefalene, bidne, Faranen haynt pleytim fun a nayern min. Me halt in eyn handlen, S’iz zey glaykh ver ikh bin, Vayl nekhtike soykhrim Zaynen keynim atsind, Nor mir zaynen nit mit lang Eykh do gevezn, Derlangen di zelbike skhoyre.

To zing, mayn’ fidele, Shpil, mayn’ fidele, Vi frier hot nit geshpilt keyner, Un shpil mir a sheyn’ golus-lidl Mit a benkshaft a reyner… |

Пример 4. Я прогуливаюсь по Польскому рынку, Темно небо над Берлином, Еврей среди турков, поляков, цыган, Еврей из Америки, который забрёл сюда. Здесь бедные падшие ангелы, Сегодня здесь новые беженцы. Люди что-то покупают и продают – И нет им дела до того, кто я такой. Потому что вчерашние продавцы Сегодня – покупатели. Но и мы здесь Не так давно, И предлагаем всё тот же товар.

Так пой же, моя скрипочка, Играй, моя скрипочка, Как никто раньше не играл. И сыграй мне сладкую песнь голуса, С чистою тоской. |

Говоря о текстах песен, нельзя не сказать о языковом факторе. Влияние славянских языков на идиш, особенно в XIX в., было необычайно сильно. Это вовсе неслучайно: за столетия проживания на восточноевропейских землях евреи привязались к новой родине. Позволим себе предположить связи с этим, что известное противостояние хасидов и миснагедов на определённом уровне имело, помимо религиозно-идеологической, региональную предпосылку. Ведь, как известно, в среде восточно-европейского еврейства сложилось внутренне дифференцированное – по региональному и диалектному принципам – самосознание. Как отмечал публицист, «украінскіе жыды сідзяць на Украіне і да нас ня едуць; беларускіе жыды едуць толькі у Амэрыку, а адтуль ізноў у сваё мястэчка; польскіе жыды моцна адбіваюцца ад “літвакоў” ва ўсім; с пад Рыгі жыды, жывучы паміж латышоў і немцоў, саўсім інакшые, як жмудзкіе і т. д. Усякай гэтай націі беларуская земля і суседзі панакладалі сваё клеймо…»[18]

Иногда, когда собственно по мелодии сложно определить региональное происхождение песни, это можно сделать по нередким диалектным рифмам или словам славянского происхождения.

Пример 5.

Shlof in freydn, veys fun kayn leydn,

Shlof, mayn tayer kind!

Makh tsu dayn’ eygele, mayn’ tayer’ feygele,

Shlof zhe uysgezind!

Пример 6.

Amol iz geven a bobetske,

Hot zi gehat a hindele a rabetski.

Hindele hot geleygt an eyele,

Iz gevorn tsveyele.

Hot genumen di bobetske

Bahaltn dos eyele untern tishele;

Iz gekumen dos mayzele

Un tsebrokhn dos eyele mitn fisele.

Der dyed veynt, di bobetske chlipet,

Dos toyerl skripet

Un dos feygele svishchet,

Un Yankele pishchet. [19]

Последний из приведённых примеров (6) обнажает ещё один важный узел влияния славянских культур на еврейскую – литературно-поэтические сюжеты, в частности, сюжеты народных сказок. Данный пример – не что иное как вариант русской сказки «Курочка Ряба», рассказанный для еврейского мальчика Янкеле.

В отдельных регионах совместного проживания евреев и славян взаимопроникновение было настолько сильным, что касалось самого существа музыкальной традиции – её интонационной и артикуляционной природы. Так, в начале 1930-х в Пропойске (ныне Славгороде) Могилёвской области С. Магид записала целый ряд еврейских песен, в которых исполнители активно использовали приём гукания (загуканне)[20]. Глубокое проникновение элементов славянского фольклора осуществлялось и не столь «безобидном» для стержневых элементов культуры уровне как музыкальная интонация (хотя степень «безобидности» последней в свете влияния экологии слуха на мировоззрение – вопрос дискуссионный): в еврейский быт проникали также славянские, языческие по происхождению, суеверия[21].

Вместе с тем, существовала чётко очерченная граница дозволенного и недопустимого. Так, хотя большинство народных песен, исполнявшихся в бытовой обстановке, основывались на текстах на идиш, этот разговорный язык был исключён из круга субботних песен, поскольку первые, ширей холь – песни на каждый день, в Шаббат же пелись ширей кодеш – священные песни на иврите. И хотя в ряде общин в Субботу практиковалось пение песен на идиш, это были всегда песни, очищенные от бытовой тематики. Таким образом, сколь бы сильно ни было инокультурное влияние на музыкальную традицию той или иной еврейской общины, всегда существовало отдельное, освящённое, неприкосновенное пространство в этой традиции, на которое, как на стержень нанизывалось всё остальное.

Среди славянских инструментальных жанров, аккультурированных в еврейскую среду были скочна, булгар, казачок, гопак, полька, краковяк, марш и многие другие. Однако особое внимание хотелось бы уделить дойне, которая значительно скорректировала ход развития клезмерской музыки в Восточной Европе в XIX – XX вв.

Дойна – балканский – южнославянский и трансильванско-бессарабский – жанр пастушеского полуимпровизационного музицирования – нашла в клезмерской музыке необычайно широкое употребление. Этот жанр, или даже – осмелимся предположить – тип музицирования парадоксальным образом позволил еврейским музыкантам реализовать собственную традицию классического типа. Все предпосылки к её развитию существовали ещё в Земле Израиля: мы видим, сколь успешно реализовались подобные потенции в арабской, персидской, индийской культурах. Однако галут воспрепятствовал возможному развитию. Жанр дойны, развившийся в Европе в XIX в. частично из балканских и бессарабских пастушеских наигрышей, частично под влиянием турецкой и, более опосредованно, арабской музыки, стал мощным катализатором в формировании крупной контрастно-составной формы, а более крупно – всего корпуса «классической» клезмерской традиции.

Мощным фактором аккультурации славянского мелоса в еврейскую среду стало распространение хасидизма. В отличие от миснагедов, хасиды не особенно заботились о том, какую функцию выполняла та или иная мелодия в нееврейской среде. Мелодии перетекстовывались и начинали жить новой жизнью в хасидском контексте. Заимствовались не только мелодии песен (с сопутствующим словесно-поэтическим рядом), но также и инструментальные пьесы, мелодии из популярной музыки – симфоний, опер, оперетт, одним словом, всё то, что составляло звуковую среду еврейского жизни.

Одним из интересных и достаточно известных примеров заимствования является русская песня «Катерина-молодица». В ней исходный текст переинтонируется с сходные фонетические образования на иврите, что продиктовано сюжетом.

Пример 7.

Хасид идёт по лесу и слышит, как молодой человек зазывает девушку: «Катерина-молодица, поди сюда!». Путник не понимает значения этих слов (а скорее всего, и вовсе не знает русского языка) и истолковывает услышанное им следующим образом: «Кат рина моле дица подизо Шаддай» – «Радующаяся толпа людей полна ликования, воспевая: Ты спас нас, святой Б-г».

Песня построена в вопросно-ответной форме, типичной для учебных песен-переводов, применявшихся учениками йешив. Подобные песни предназначались для изучения древнееврейского языка и содержали перевод ивритских слов на тайч (идиш). В данном образце, при сохранении такой структуры, герой – образованный еврей, знающий иврит, но не владеющий русским – «переводит» с русского на иврит.

Важно отметить то, что хасиды, равно как в заимствованных мелодиях, так и в образцах собственного сочинения практически не использовали традиционные для восточноевропейских ашкеназских евреев «плачевые» артикуляционные приёмы – крэхц, кнейч, крещендирующую трель – дрэйдл и др. Причина заложена в основе самого учения, одним из главных принципов которого является служение с радостью и весельем.

Интересно, что карта диалектов и говоров идиша в Восточной Европе совершенно не совпадает с музыкально-интонационной картой. Границы последней зависели как от внешней среды, так – в ходе распространения хасидизма – и от фактора внутреннего. Говор стал показателем типа общины (миснагедской или хасидской) лишь после того, как нормативным было признано сефардское произношение на иврите. Хасиды, неизменно осознающие в качестве «исторической родины» Восточную Европу, как известно, до сих пор продолжают использовать ашкеназийское произношение.

Значение славянской языковой и музыкальной идиомы особенно велико сегодня среди поэтов и музыкантов, возрождающих и развивающих идишскую культуру в США. Использование славянизмов в стихах и текстах песен, задействование славянских интонем в клезмерской музыке и идишской песне сегодня тало модным: это, наряду с владением русским, польским или украинским языком, свидетельствует о причастности автора к своим восточноевропейским корням. При этом надо понимать, что названные языки в контексте культуры США являются экзотическими, языками из Старого Света, а для большинства американских евреев – языками из почти забытой эпохи, из времён их бабушек и дедушек.

Другим существенным фактором влияния славянского фольклора, в том числе, музыкального, стал народный лубочный театр, с которым связана традиция пуримшпилей. Не останавливаясь подробно на этой, несомненно, обширной сфере творчества, скажем, что общие принципы аккультурации и адаптации, обозначенные нами ранее, продолжают функционировать в этой области – на уровне интонации, мелоса, сюжета.

Приведённые факты и музыкальные примеры свидетельствуют, на наш взгляд, об открытости еврейской музыкальной традиции для внешних влияний, в данном случае – музыки соседей-славян и, как следствие первого, об эффективном охранительном механизме культуры, переинтонирующей внешний первоисточник в собственном ключе. Заимствование элементов контактной культуры, таким образом, никогда не происходило механически. Подобно тому, как славянская лексика, аккультурированная в идиш, была адаптирована к идишской фонетической и морфологической среде, музыка славянских народов, тесно интегрируясь с еврейской музыкой, коренным образом переинтонировалась и переартикулировалась, обретая специфически ашкеназское еврейское звучание.

[1] Земцовский И. Антропология слуха // Музыкальная академия. 2002. № 1. С. 4–5.

[2] Термин «мелосфера» был впервые введён И. И. Земцовским, по аналогии с «ноосферой» Т. де Шардена и В. И. Вернадского. См.: Zemtsovsky, I. Text – Kultur Mensch Versuch eines syntetischen Paradigmas // Festschrift zum 60. Geburtstag von Wolfgang Suppan. Tutzing, 1993. S. 113–128. Zemtsovsky, I. An Attempt at a Synthetic Paradigm // Ethnomusicology. 1997. No. 2. Vol. 41. P. 185–205. Земцовский И. Д. Шостакович и музыкальный идишизм // Вестник Еврейского университета. М.–Иерусалим, 2001. № 6 (24). С. 317–345.

[3] Budowitz. Mother Tongue. Music of the 19th Century Klezmorim. Compact Disc. Koch Schwann, 1997. 3-1261-2. Booklet, p. 13

[4] Les instruments de musique dans le collections belges. Ed. par P. Mardaga. Liege, 1989. P. 128.

[5] The New Grove Dictionary of Music and Musicians: in 20 volumes. London, 1980. Vol. 4. P. 435.

[6] Назина И. Д. Белорусские народные музыкальные инструменты. Часть 2. Струнные. Под ред. М. Гринблата. Мн., 1982. Назіна І. Д. Беларускія народныя музычныя інструменты. Мн., 1997.

[7] Финдейзен Н. Еврейские цимбалы и цимбалисты Лепянские // «Музыкальная этнография». Сб. ст. под ред. Н. Ф. Финдейзена. Л., 1926. С. 38–43.

[8] Назіна І. Д. Беларускія народныя музычныя інструменты. С. 174.

[9] Назіна І. Д. Беларускія народныя музычныя інструменты. С. 16.

[10] Финдейзен Н. Еврейские цимбалы… С. 42.

[11] Финдейзен Н. Еврейские цимбалы… С. 41.

[12] Idelsohn, A. Z. Jewish Music in Its Historical Development. New York, 1972. Table XXVII. P. 186–189.

[13] Beregovski, M. The Interaction of Ukrainian and Jewish Folk Music // Old Jewish Folk Music. The Collections and Writings of Moshe Beregovski. Ed. and transl. by M. Slobin. New York, 2000. P. 513. Перевод мой – Д.С.

[14] Пример взят из Idelsohn, A. Z. Jewish Music… P. 417.

[15] Песня была записана автором в 1997 г. от Гирша Релеса – старейшего идишского писателя Беларуси.

[16] Повторения текста опущены для большей наглядности.

[17] Brave Old World. Beyond the Pale. Pinorekk Records, 1993. CD 5013 / MC 5013-41. Track 1. Berlin Overture. Перевод мой – Д. С.

[18] А. Ў. Край с пяцьцю націямі // Наша ніва. 1912. № 24. Оригинальная орфография сохранена – Д. С.

[19] Rubin, R. Voices of a People. The Story of Yiddish Folksong. Urbana and Chicago, 2000 (пред. издания – 1974, 1979). P. 66. Р. Рубин приводит транслитерированный текст, идишская орфография восстановлена автором статьи – Д. С.

[20] Фонограмархив ИРЛИ (Пушкинского дома). ФВ1870 (3 записи). Исп. Герш Кавалерчик. Зап. в июле 1931 г. в Пропойском округе (Славгородском р-не) Могилевской обл. Белорусской ССР.

[21] Ан-ский С. Заговоры от дурного глаза, болезней и несчастных случаев (Obsrecheniss, Verreidung) среди евреев северо-западного края // Еврейская старина. 1909. №1, С.72–80. Маггид Д. Иноязычные заговоры у русских евреев в XVIII и начале XIX в. // Еврейская старина. 1910. Вып. IV. С. 580–591.